もくじ

1.一人の訪問看護師がステーション立ち上げに奮起するまで

団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年には、高齢者の医療や介護の需要がさらに大幅に増加すると予測され、2011年に地域包括ケアシステム構築が自治体の義務とされました。地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活を続けられるよう支援するための取り組みです。

今回は地域包括ケアシステムの構築を進める中で、高齢者の「住みたい場所」で最期まで暮らしたいという希望を叶えるために奮闘した、一人の訪問看護師をご紹介します。

彼女は岩手県花巻市で訪問看護ステーションを起点にいくつもの介護等に関連した事業所を展開し、地域に安心をもたらしている平澤利恵子さんです。一人の訪問看護師がいくつもの事業を経営する事例は、全国的にみても多くはありません。平澤さんは最初から多事業所の経営についてのビジョンを持っていたのでしょうか?

平澤さん、訪問看護の魅力を知る

平澤さんはもともと総合病院で病棟看護師として働いていたのですが、「部署異動」によって訪問看護と出会いました。今思えば、なんとも運命的な異動ですね!

平澤さん「自分から訪問看護をやりたくて始めた訳ではないのですが、姉が訪問看護をやっていたので、楽しそうだなと言う印象はありました。」

こうして病院の訪問看護部で訪問看護師として勤務し始めた平澤さんは、しだいに訪問看護の魅力にとりつかれていきました。

異動してまもなく、在宅で最期を過ごしたいという膵臓がん末期の利用者さんを担当されていたときのことです。利用者さんのところへ連日訪問しては、ご本人の状態やご家族の思いを主治医に伝えていました。

しかし、往診をお願いしても「そんなの無理、何かあったら病院に連れて来い」の一点張り。利用者さんの思いに寄り添ってもらえないことにだんだん腹立たしくなった平澤さんは、それから毎日、外来や手術が終わった主治医が病棟から出てくるのを待ち伏せして、思いを伝え続けました。そんなある時、訪問へ行った時に点滴が入らず、困り果てて主治医に電話をしたら「今から行くよ」というお返事が!

平澤さん「その先生は利用者さんの隣に座ってずっと話を聞いてくれてね。結局、看取りの時も来てくれたんです。今ではその先生、在宅療養大推進派になったんですよ!利用者さんやご家族が先生の意識を変えたんだと思うけど、自分もこうやって頑張ればなんとかなるってことを学習したら、モチベーションが上がりました!(笑)」

なんという成功体験!このあとの平澤さんは独立して多角的に事業展開していくことになりますが、その原動力となる「諦めない精神」は、この経験が原点となっています。

目の前の利用者さんが望んでいることを、看護師や医師等さまざまな職種と共に知恵を絞り協力することで叶えることが出来る。これは訪問看護の醍醐味でもありますね。

日々の看護を展開する中で、「訪問看護師として地域で広く活動するためには、さらに勉強が必要だ!」そう思った平澤さんが着目したのが、訪問看護認定看護師です。資格を取得するには半年間東京へ行く必要がありましたが、旦那様の後押しもあって、42歳の時に訪問看護認定看護師教育課程で学び、見事訪問看護認定看護師となりました。そして、認定看護師教育課程で学んだことによって、自分が働きたい訪問看護ステーション像がどんどん明確になってきました。

平澤さん、起業する

平澤さんの思い描く訪問看護ステーション像は、どんなものだったのでしょう?その問いに平澤さんは「利用者さんの訪問依頼を断りたくなかった」と、即答されました。

当時、花巻市には訪問看護ステーションが3カ所あり、平澤さんは一番規模の大きな訪問看護ステーションに所属していました。あとの2か所は小規模だったので、「私たちのステーションがお断りしたら、その方は今後どうするの⁈」と想像しては、「助けが必要な人を放っておけない!」という気持ちが強くなったとのこと。組織や運営上致し方ないこともわかるけれど…。それならば、自分で事業所を作るしかない!と、一念発起したそうです。

平澤さん : 利用者が確保できるか?とか、いろんな不安はありましたよ。それでお金の計算とか勉強して「このくらい稼げば初期費用はどうにかなるかな」というように見えて来て。

一般的な会社の作り方から経営やマネジメント、人材育成、人事評価、心のマネジメントの本・・・・。成功した人の本をとにかく読み漁った。5年以上は、ずっとそういう本ばかり。

事業所を運営するということは、看護が大好きな看護師じゃなくて、経営者にならないといけないんだって、読み漁ったたくさんの本から感じ取ったよね。

多角経営が維持できている状況を見ると、起業するときには経営コンサルタントに相談したり、起業セミナー受けたりしたのかと思ったら、独学だそうです。「自分でやって行く覚悟決めたら、勉強するしかないでしょう!すべて本から学んだよ」と。

「困っている人がいるんだから助けたい」を実現するために開設した訪問看護ステーション。これが今後の事業展開の軸となります。

2.訪問看護の可能性と、訪問看護師の持つチカラ

こうして2015年、平澤さんが45歳の時に、くくる花巻訪問看護ステーションを開設しました。会社を設立するにあたり一般社団法人 恵幸会を設立しましたが、その運営を支えるため、なんと、旦那様が当時働いていた会社を退職し理事として就任され、公私ともに全面的にバックアップされたそうです!強力な味方を付けた平澤さんは、訪問看護ステーションの土台作りに全力で集中することができたそうです。

ここから約10年、怒涛の事業展開が始まります。

「どうにかしてあげたい」「あったらいいな」と思うたびに増える事業

「困っている人、放っておけないんでしょうね。」

平澤さんご本人含め、平澤理事(旦那様)、花巻市役所健康福祉部健康づくり課の佐々木さん、総合花巻病院総合診療科部長の澤田医師、理学療法士(PT)の高橋さん、今回取材した皆様が全員口にした言葉です。

平澤さん「どんな方であっても、自分の目の前に困っている人がいるのだから、なぜ放っておける?」

くくる花巻訪問看護ステーションは開設後、地域で需要があったため2か月で黒字になりました。たくさんのご利用者様へ訪問する中で、ニーズもケアの方法も本当に様々で、色々な気づきも生まれてきました。もちろん、地域の他事業所のサービスにつなげることもしてきましたが、より理想的なケアをつなげるために「こんな事業所があったらいいな」と思ったら、「それなら、自分でやるしかない!」という想いで事業を展開していったようです。

ではここで、平澤さんの事業展開を時系列で見てみましょう。

| 年 | 発起した理由 | 立ち上げた事業 |

| 2015年 | 利用者の依頼を断りたくない | 訪問看護ステーション |

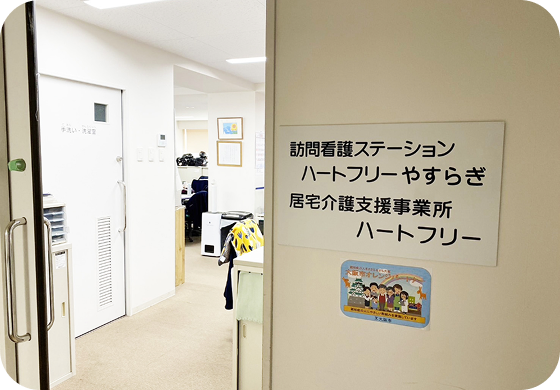

| 機能強化のために併設 | 居宅介護支援事業所 | |

| 2016年 | 障がい者施設は多いのに、障がい児に訪問する介護事業所が少ないからなんとかしたい | 訪問介護事業所 |

| 2017年 | 看取りをしないサ高住が多く、最期まで安心して暮らせる終の棲家があったら良いのに | サービス付き高齢者向け住宅 |

| 重度要介護者の家族の送迎の負担を減らせたらいいのに | 看護小規模多機能型居宅介護 | |

| 職員が子育てをしながら安心して働けたらいいのに | 保育園 |

| 2015年 |

発起した理由 立ち上げた事業:訪問看護ステーション |

発起した理由 立ち上げた事業:居宅介護支援事業所 |

| 2016年 |

発起した理由 立ち上げた事業:訪問介護事業所 |

| 2017年 |

発起した理由 立ち上げた事業: |

発起した理由 立ち上げた事業: |

発起した理由 立ち上げた事業:保育園 |

看護小規模多機能施設やステーションに並ぶ車たちに、保育園。自然豊かな環境で、お部屋から田園風景が覗けて居心地が良さそうです。

訪問看護ステーションと同一敷地内での事業展開。長期的な事業計画のもとで展開されたのではなく、「どうにかしてあげたい」「あったらいいな」を実現するために奔走した結果がこうなっただけ、とのこと。

高橋PT(くくる花巻訪問看護ステーション)

「平澤は、「助けて」とか「どうしよう」っていう声に、すべて応える人なんでねぇ。」

しかし、経営の面からみると、地域の声に応える一心で事業展開をしていたら、もともとの事業が不安定になるリスクも考えられます。主軸である訪問看護ステーションの運営を安定させながら、地域の声に応える事業を立ち上げることは、既存事業の安定化と地域ニーズのバランスが大事だと言えます。ということは、いかに地域の課題や現況を的確に把握できるか、がポイントではないでしょうか?

地域の課題をどうやってキャッチしているかというと、これがTHEアナログ。「あちこちに出向くことが一番!」だそうです。

地域には、医療介護推進会議、管理者会議、緩和ケアチームの会議や障害の審査会など様々な会議がありますが、声がかかるものはとにかく断らず出席したそうです。時間を確保するだけでも大変そうですが、そのおかげで知り合いが増え、顔が見えて熱量が感じられるネットワークが作れたようです。

ネットワークを通して、利用者の紹介につながることもあり、結果として自分に返って来ることも実感しています。それ以外にもネットワークを通して、地域の課題を共に考え、必要なサービス(事業)を見い出し、それを確実に実現しているのです。

これぞまさに、顔の見える関係を築くための方法と言えますね!!このフットワークの良さが、平澤さんの凄いところだと思います。

高橋PT「とにかく、相手を待たせない。なんたって、行動が早い!後回しにしないんですよね。「今こんな課題があるから、こんなサービスがあると良いと思うんだよね…」と言ってるかと思ったら、もう地鎮祭やってる(笑)それくらい、早いです!」

「その疾(はや)きこと風のごとく」。平澤さんは、まさに疾風!怒涛の事業展開には、この素早い行動力にも関係していますね。

佐々木さん(花巻市役所健康福祉部健康づくり課)

「平澤さんとは約17年来のお付き合いになります。最初は看護師としてのプロフェッショナルオーラを背負っている怖い人かなと思いました(笑)。会議を通して関係性ができて、今では本音で話し合える仲間です。自分も地域のあちこちに直接出向いていくし、問題を抱えている人を放っておけないタイプだから、平澤さんとは同じ思いで仕事が出来ます。」

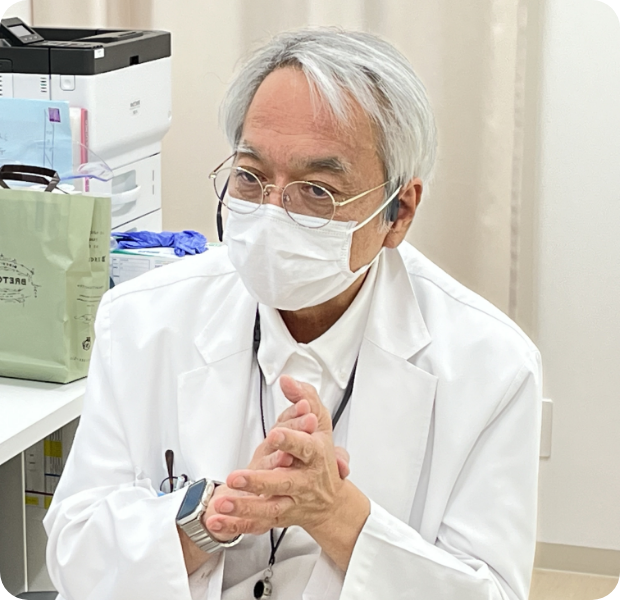

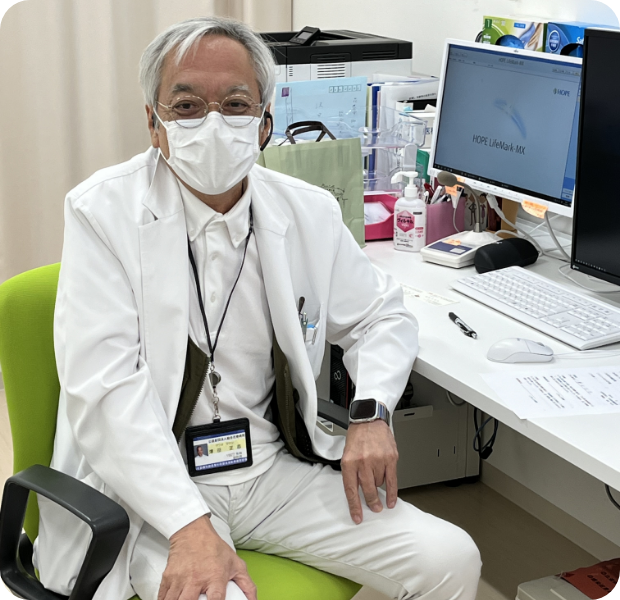

澤田医師(総合花巻病院総合診療科部長)

「平澤さんとは、言いたいことが言える。結局、患者さんや利用者さんに対する熱量が一緒なんですよね。私も同じで、頼まれると断れない。放っておけないのは、共通しているところですね。」

道すがらよく連携している薬局や施設の近くを通るとき、「何か変わったことない?」と立ち寄るそうです。そのくらいの気軽さで、各方面に顔を出しているとのこと。普段からお互いに声をかけあうことが、いざという時に大きな力を発揮するようです。

そして、平澤さんが報告や連絡をする際、澤田医師いわく「平澤さんは端的に結論から述べる英語的な伝え方をするので、こちらも考えながら話を聞けるので有難いです」とのこと。これはコミュニケーションのポイントとも言えますね。

訪問看護の可能性と、訪問看護師の持つチカラ

住み慣れた場所で最期まで生ききるためには、医療や介護、福祉がしっかりと連携し、地域全体がチームワークを築くことが求められます。 また、利用者さんの多様なニーズに対応するためには柔軟性が求められますが、平澤さんは訪問看護の視点からさまざまな職種をつなげるだけではなく、自らサービス事業所を開設して地域全体のニーズに応えようとしています。このチャレンジングな姿勢に、訪問看護の可能性を強く感じました。

佐々木さん「平澤さんに出会ったことによってすごく視野が広がったと思います。わからないことは教えてくれますし。そうすると、平澤さんを介してネットワークが広がってく。すごく広がっていいっすよ!」

澤田医師「平澤さんは看護師の視点で患者さんをみて、どんどん情報をくれる。その視点は、私たち医師が持っていない視点なんですよね。特に患者さんのくすぶっている思いとか。私たちが見えないところをきっちりとみて、例えば、どうして訪問診療が必要なのかっていうのもどんどん言ってくれる。判断できるところはきっちり判断してくれるし。」

平澤さん「きちんと物が言えることって大事。やっぱり言語化は大事だからね」

職種は違えども、利用者さんにかかわる人たちの気持ちは一緒です。そんな多職種みんなが顔見知りとなって本音で話し合える関係性ができると、より一層、共助力を発揮することができます。

佐々木さんも、澤田医師も、平澤さんも、それぞれに「こき使われてるよ~(笑)」と言いながらも、「持ちつ持たれつだよね~!」と笑顔で語ってくれました。

そして多職種で地域連携するということは、点で支えていたものがつながって線で支えることができ、地域で切れ目のない、シームレスなサポートが可能となります。これぞまさに、地域包括ケアシステムの理想形ですね。

ちなみに佐々木さんのお嬢さんは看護師で、訪問看護にも興味があるとのこと。佐々木さんは、「家族との係わりや話すタイミング、コミニケションスキルが身に着けられそうで面白いんじゃないかな」と感じているそうです。そうなんです!訪問看護師のスキルって、医療的スキルだけじゃないんです!

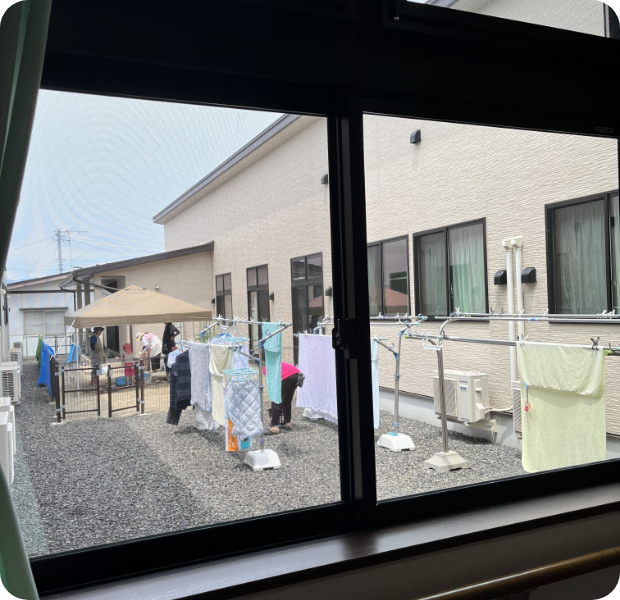

平澤さん「毎日が多世代交流になってますね。子どもと高齢者ってすごく相性がいいので、どちらにとってもすごくいい環境だと思います。」

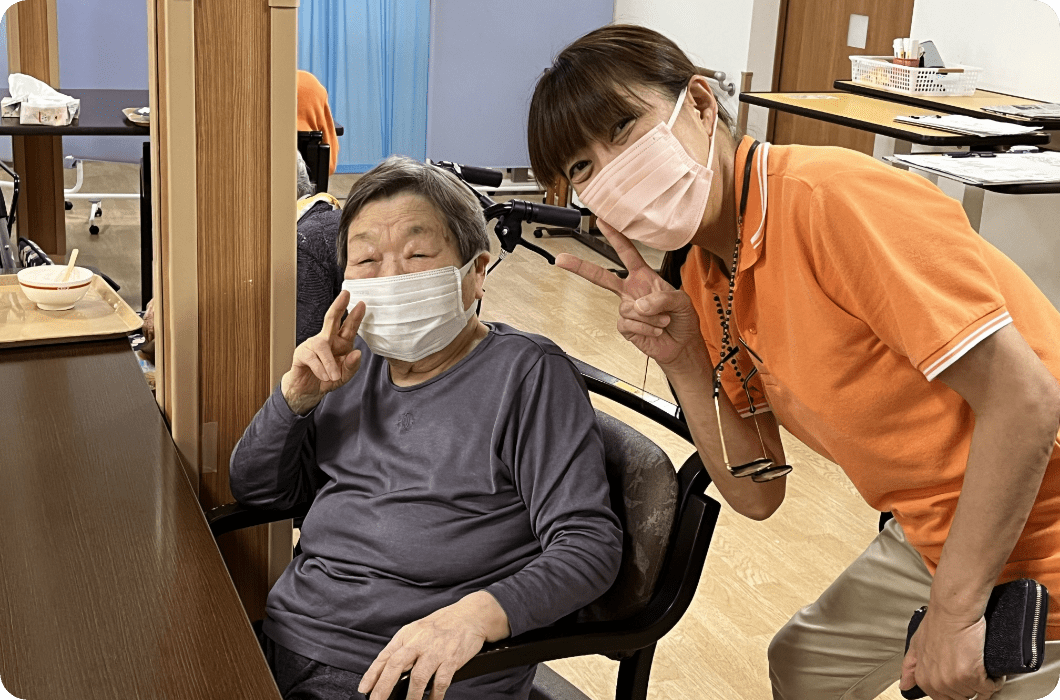

くくる花巻の看護小規模多機能型居宅介護にお邪魔すると、法人内の保育園の子どもたちを優しく見守る高齢者の姿がありました。

以前の家族構成は、三世代家族での生活が主流で世代の異なる人との交流は当たり前でした。しかし、今ではそんな場面も減っています。こうした場所で多世代交流することで、子どもにとっては心の豊かさや思いやりの心が育まれ、高齢者にとっては楽しみや癒しとなると思いました。

看多機の廊下から眺める風景。看多機の扉の向こう側は、廊下を挟んで保育園。日中は、子どもたちの元気な声が聞こえてきます。どろんこ遊びをしている子どもたちを優しく見守る光景が素敵でした。

事業の維持と発展のために…?やっぱり営業でしょう!

これまでにくくる花巻が展開した事業は6つですが、現在は訪問介護事業所は閉鎖し、5つの事業を運営されています。これだけ多くの事業を維持していくのは容易な事ではありません。ここまでしっかり維持できているのは、同一法人内でうまく連携しながら運営しているということがポイントのようです。例えば、くくる花巻内のサ高住の利用者さんは、日中は同一法人内の看多機を利用することで移動の負担もなく、一日通してサービスを受けることができるメリットがあります。

一方でサ高住に法人内の訪問看護ステーションから訪問看護に入ることもできます。

そしてもう一つ、忘れてはいけないのが経営者としての冷静な目。ときに、事業に見切りをつける見極めや決心も大事だと。

このように知恵を働かせて切り盛りすることも必要ですが、事業維持のために最も大事なこと、それは、営業だそうです。自分たちが思っている以上に、訪問看護は認知されていない…と。

佐々木さん「訪問看護って、自宅を訪問して医療を提供するのかな、くらいしかわからなかったです。」

今では、強力なタッグを組む行政の佐々木さんですが、最初はこのような理解だったようです。

では、訪問看護を地域にここまで浸透させたのには、どのような工夫があったのでしょうか?

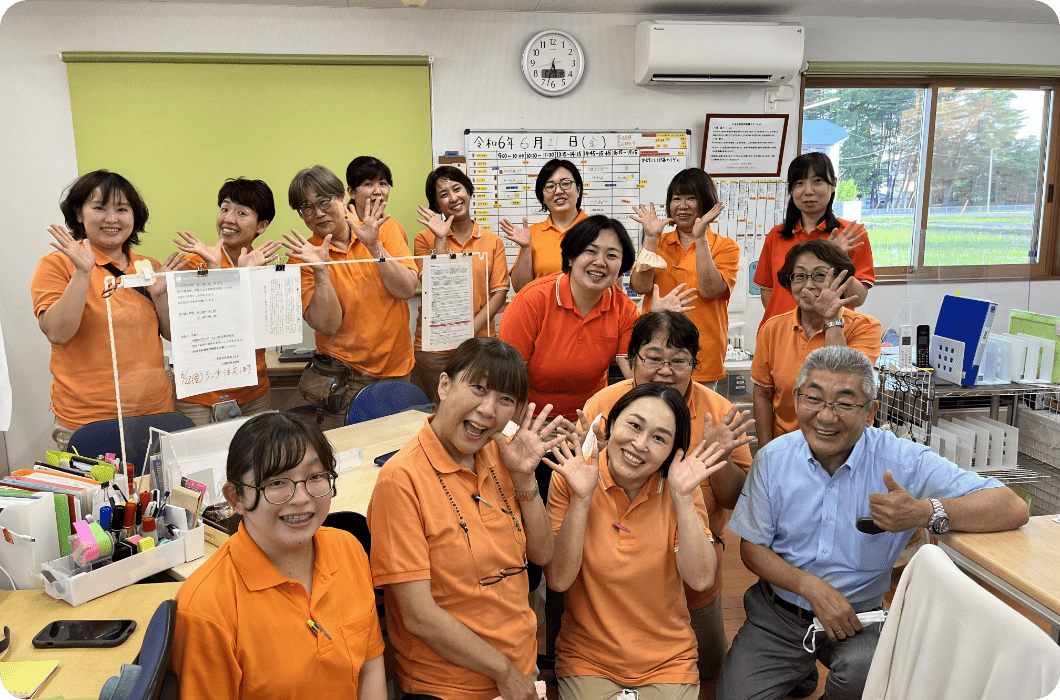

高橋PT「うちの事業所はみんなが営業をしています。所長がちょっとしたパンフレットを作って、薬局さんや事業所さんとかに積極的に営業活動をしています。自分も、空いているときや月末に報告書を渡しに行くときに営業していますよ。」

あえて営業の時間を作るのは難しいので、すき間時間を上手く活用しているんですね。そのため、仰々しいご案内パンフレットではなく、A4三つ折りにした簡単なものをカバンの片隅に入れて「行ってきま~す!」と出て行く。伝えることは、現在の空き状況や、新しい職員が入ったから訪問に行ける枠が広がったことなど。用事ついでのさりげないPRだから、情報を簡潔に伝えてパンフレット&名刺を撒いてくる。

高橋PT「もうね、手裏剣のように撒いてきます(笑)。やっぱりね、電話とかじゃなくて、できるだけお会いして。たかが営業されど営業で、お互いの顔がちゃんと見えるところでお話しするのって大事ですね。これも平澤からの教えです(笑)」

営業は、準備して「いざ!」と行くものではなく、日々、だれもが実践できる簡単な行動として行う。地道な努力かもしれませんが、この積み重ねでステーションのことも、そこで働く看護師のことも知って頂くことができ、利用者さんを紹介してもらうことができ、稼働率が上がります。

あえて営業活動することも必要ですが、日々のちょっとした行動が実を結ぶという、そのさりげない行動を見せる方が、スタッフにも浸透しやすいかもしれませんね。

3.「地域で生きるを支える」理想郷

今回の取材の中で、高橋PTから利用者さんとの素敵なエピソードをたくさん教えて頂きました。ここで、一部、ご紹介させて頂きます。

⭐︎90代のお花の先生。リハビリを実施する中で目標をたて、みごと達成された時にいったん「卒業」して頂きました。「ここまでよく頑張りましたね、これからはご自分で頑張ってみてね。でも何かあったときは、私たちがいるからね」と、手作りの卒業証書を授与。その時は、平澤さんも一緒に来て利用者さんに渡してくれました。利用者確保のためには、そのまま継続するという選択肢もあったはず。でも90代とはいえ、その人の持てる能力を引き出し、卒業という発想を思いついた平澤さんはさすがだと思った

⭐︎退院調整で顔を合わせたガン末期の男性は「家に帰ってお風呂に入りたい」と。これを聞いた平澤さんは「帰ったらすぐ風呂用意しとくべしね!」と約束し、自分も同行してお風呂介助に入らせてもらった。すごく気持ちよさそうにいい表情をされ、平澤さんも「本当に家でお風呂に入って気持ちいいべ~、あ~いがった、いがった」と声をかけていた。数日後、お亡くなりになり最期の挨拶をしに伺ったとき、その時も平澤さんが「綺麗になってよがったな」と声をかけていた。その時、こんなに素晴らしい仕事があるだろうか⁈と衝撃を受けた。リハビリだけでは味わえない場面だった

⭐︎ターミナル期でリハビリは中止となった利用者さんにも、時間がある限り訪問看護師と一緒に訪問して、利用者さんに声をかけたり、手をつないだり足をさすることができた。平澤さんのもとでは、そういう関わり方も受け入れてもらえる

平澤さん「うちの施設に来ると食べられるようになったり、余命より長く過ごせる人が多くてすごく感謝されます。事業化は楽ではないけど、こんな風に感謝されたり、利用者さんの幸せそうな顔を見ると、頑張って良かったなと思います。」

こういう経験が積み重なり、さらに「もっといいケアを提供したい」と、平澤さんの看護観は深まり、ゆるぎないものとなったのでしょうね。

地域で期待される訪問看護師になるために

今回の取材は、訪問看護師を中心として、医師、市役所の職員、理学療法士といった多職種にインタビューをさせていただきました。大変貴重な機会でしたので、「多職種からみて頼りになる、連携しやすい訪問看護師とは?」と伺ってみました。

佐々木さん「連携しやすい訪問看護師の共通点と言えば、これは行政、これは施設、これはどこで、と押し付けるのではなく、この人のためにどうすれば良いのか?何か手立てはないのか?と一緒に考えて、一緒に行動していくという気持ちがある人だと思います。問題提起だけをする方もいるけど、それではチームワークは築けないですよね。」

高橋PT「自分たちが主体ではなく、利用者さんとご家族があっての…という部分がブレない方でしょうか。」

澤田医師「例えば、平澤さんの特徴の一つは、かなりベテラン看護師ですが、わからないことは教えて欲しいと素直に行ってくるところ。独自の解釈や知ったかぶりをしないので、物事をしっかり理解したうえで話が出来るので、連携がしやすいということなのだと思います。」

そして、訪問看護師に期待することは、

澤田医師「PEACEプロジェクトで行くほとんどのところで、在宅をお願いしますという内容の講義をやっています。私は病院の外来もやって入院患者も診て、救急の対応もして訪問診療もやっているので経験上、訪問診療を導入するときには必ず訪問看護師さんを導入してくださいって頼んでいるんです。訪問看護師さんがいないと何も仕事できないですからね。」

佐々木さん「地域の課題を解決するために、医療(病院・主治医)との連携をとる立役者を担っていただきたい。平澤さんのような方がいると、百人力ですよ!訪問看護師さんにはそのように核となってほしいと思っています!」

日々真摯に利用者さんに向き合い、関わる人たちに対して適切に橋渡しをいている訪問看護師。そのひたむきな姿にたくさんの称賛の言葉を伝えると「そんなことないよ、私なんてまだまだよ」と。そんな謙虚さも連携のしやすさにつながっているのでしょう。

4.地域を見る目、諦めない精神の継承。バトンは職員へ…

さて、平澤さんが成しえた多事業所の開設と日ごろの活動について様々な方にインタビューしましたが、主軸である訪問看護ステーションに話を戻します。この約10年間、法人の発展を支えてきた平澤さんは、今、若い世代の育成にも力を注いでいるようです。

平澤さん「女性が多い職場なので、若い世代がこれから子育てと両立しながら働ける環境じゃないと先がないわけです。出産、子育て中の職員に、まずはパートで復帰して、あなたのタイミングで常勤に戻ればよいし、そのタイミングで主任やってみないか?と提案しました。そうやって復帰することで、ロールモデルになりなさいって言ったの。ここで働いていれば私のように訪問看護師としてもレベルアップできるっていうね。」

職員のライフイベントに合わせた働き方を提案し、働き続けられる環境を整えています。

また、訪問看護をするにあたって「地域を見る目」をどう育成しているのか?ついて尋ねると、

平澤さん「社長が何してるかわかんないって、よく言われるんだよね。訪問も行かず当番もしないで何しているんですか?って。

散々働いてんのにね(笑)それは私が悪い。やっぱり伝えなきゃと思った。自分が何を目的にどこに行き何をしているか具体的に伝えることで地域とのつながりが理解でき、少しずつでも地域を見る意識が芽生えてくれることを期待しています。」

なるほど。この他にも、

高橋PT「平澤は、今度こういうところで訪問看護の紹介するんだけど誰か行って、とか、転倒予防教室をやるから講師に行ってとか、「自分はこっちをやるから、後は任せたぞ!」って言うんですよね(笑)。そうやって人脈を繋いで、地域と関われる場を作ってくれている。」

人前で話すことが上手な若い職員にパワポの作り方を教えて、花巻市の中学・高校生向けのお仕事セミナーに送り出したことも。初めてのことで緊張していても「大丈夫、大丈夫。いつもどおり!看護の仕事は楽しいっていつも言って仕事をしてるんだから、その楽しさをぶちまけきて!」と、まずはなんでもやってみることが大事とも伝えているそうです。

平澤さん「スタッフはいつか育つと信じて接しています。その育つスピードを上げることが自分の仕事だと思っています。」

そう語ってくださった平澤さん、最後にこんな言葉を残してくださいました。

平澤さん「仕事が一番では絶対にダメ。だから面接ではまず家族のことを聞きます。受験とか介護の話とか。犬や猫が亡くなった時は大量にお花を買って届けます。経営者は従業員とその家族を養っていることを自覚しなくちゃ。利用者のことを考えるのはスタッフの役割であり、スタッフのことを考えるのは経営者の役割。だから私は、スタッフの幸せしか考えてないです。」

そして、開設当初からともに走ってきた高橋PTさんは、

高橋PT「平澤は、毎日忙しいのにスタッフの話を良く聞いてくれるんですよ。家族のこととか自分のメンタルのことを、本当に細やかに気にかけてくれるので、ありがたいと思っています。利用者さんに対しては、自分の考えを押し付けちゃダメ。迷ったときはその利用者さんが何をしたいのか振り返りなさい、聞きなさい」利用者が一番、利用者さんとご家族が何をしたいかが大事、と教えられてきました。」

まるで平澤さんの自宅に遊びに来たかのような、リラックスムード漂う看多機です。ご利用者さんも働く人も表情が良い!!!

これだけではなく、高橋PTの言葉からは「これも平澤の教えです」というフレーズが、たびたび出てきました。

脈々と受け継がれている平澤イズム。そして、訪問看護ステーション職員皆さんのこの笑顔。これがくくる花巻が地域最強であることの証!でした!!

多職種が上手く連携するために訪問看護師に求められていることは、つなぐ力。利用者さんの状態だけに留まらず、地域にも目を向けて現状を肌で感じることができる訪問看護師だからこそ、地域を変える可能性を秘めています。即効性を求めるだけが全てではありません。池に小石を投げると、一つまた一つと小さな波の輪が広がり、最後は池全体に静かな波が伝わって行く様子を波紋と言いますが、1人の訪問看護師によるちょっとした気づきや発想、ほんの少しの小さな行動が次第に職員に、地域に影響する。

平澤さんへの取材を通じて、訪問看護師の日々の行動が波紋のように感じられ、訪問看護師の持つチカラや可能性を一層感じることができました。

平澤さんが次々と事業展開したそのきっかけは、「依頼を断りたくない」という、いたってシンプルな思いでした。目の前の現状をシンプルに、素直に受け止め、見つけた課題に対して真摯に向き合い困っている人を待たせず、あれこれ考えるよりもまず動く。そして、実現できるまで、絶対に諦めない!個々のケアにも、事業所の運営にも、地域への課題にもPDCAサイクルを繰り返すことで、地域で生きるを支える「くくる花巻」ができました。土地と共に生きた宮沢賢治と同じように、その土地に根差し、その土地で生きるを支える「くくる花巻」。「くくる花巻」は、イーハトーブ*(理想郷)のようでした。

*イーハトーブ(花巻市出身の童話作家、宮沢賢治による造語。賢治の心の奥に刻まれている理想郷を指す言葉と言われています)

花巻駅近くにある壁画「未来都市銀河地球鉄道」。日が落ちると、銀河鉄道の夜を彷彿とさせる、幻想的な絵が光り輝きます。

★ スペシャルサンクス

インタビューにご協力をいただいた皆様

澤田 正志 医師(公益財団法人 花巻総合病院 副院長)

平澤さんが花巻総合病院の訪問看護ステーションに所属していた時からの、大変貴重な理解者。日本緩和医療学会でEPEC-Oを受講し、PEACEプロジェクト移行時に最初の指導者講習会を受講されました。岩手県内のPEACEプロジェクトは初期から携わっていらっしゃる医師です。現在は病院外来、入院患者の診察、手術、訪問診療をお1人でこなすスーパードクター。取材時は担当患者が60数名から100名超えになる⁈という状況でした。こんなに超多忙を極める澤田医師ですが、訪問診療の患者さんのところでは患者さんの愛猫を抱っこしながら診察したり、時に、平澤宅の愛犬のケージに入って犬と戯れたり、心にゆとりを持った親しみあふれる素敵な医師です。

佐々木 徹 様(花巻市役所 健康福祉部健康づくり課 地域医療対策室次長)

取材中、始終和気あいあいとして、平澤さんと絶妙の掛け合いも見せてくださりました。もともとは石鳥谷町の職員で花巻市合併事務局へ出向されており、2018年に花巻市が4市町合併した際に花巻市の職員になりました。「事件(課題)は現場で起きている!」と言わんばかりに、必ず現場へ足を運びます。生の声を大事にし、問題は先送りにせず解決するのみ!平澤さんに対して「アッツイ人、熱量がある人が好きなんですよ」とお話されましたが、「あなたもね」と平澤さんに返され、「オレもだな」と笑いあう姿がとても印象的でした。この先何かしてくれそうな⁈雰囲気を醸し出している、佐々木さんです。

高橋 智恵子 様(くくる花巻訪問看護ステーション 理学療法士)

「あら~!おしょうすーー!(恥ずかしいーー!)」と言いながらも、たくさんの笑顔と素敵なエピソードをお話してくださいました。高橋さんと一緒にいたら、なんでもできてしまいそうな気持になれる、そんな明るくてエネルギッシュな理学療法士さんです。高橋PTの固定概念にとらわれないリハビリは、その人の生きる活力を引き上げてくれるように見受けられました。遊び心もあって、心の底から利用者さんの気持ちにもご家族にもよりそう姿勢が、たくさんのエピソードから感じられました。ぜひ、全国でそのご活躍を発表していただきたいPTさんです!

こちらに平沢さんを支える家族

平澤 裕司 様(一般社団法人 恵幸会 理事)

お祭りで出逢ったお二人の関係性は、多事業所の経営も互いを思いやり熱い思いを持ち続けるお二人です。平澤さんが思い切り事業のことに集中できるのは旦那さんの存在は欠かせないことが、お二人の様子から伝わってきました。高橋PT取材中、カメラを持った平澤理事が「逆取材に来ました~」と言って、取材する私たちを撮影してくださいました。私たちの取材を温かく受け入れてくださり、心より感謝いたします!

平澤 王司くん(ゴールデンレトリバー 9才)

ご夫婦の関係性をより強めてくれるのは、ゴールデンレトリバーの王司くん。穏やかで優しい王司くんはご夫婦にとってのアイドルであり、癒しです。

平澤さんがお仕事をやりすぎると王司と一緒に居る時間がなくて可哀そうだと旦那さんがおっしゃるその姿は、奥様と王司を思いやる気持ちでいっぱいの表情で、こちらまでほっこりしました。王司くんは我々がお宅にお邪魔してもいい子で迎えてくれて、すっかり癒されました。