もくじ

伊根町訪問看護ステーション

伊根町訪問看護ステーションは伊根町役場の敷地内にあり、町役場が運営しています。訪問看護ステーションの建物の1階には地域包括支援センターと伊根診療所が隣り合っていて、訪れる町民にとっても働く医療者にとっても、便利で相談しやすそうな環境です。

私たちが最初に向かったのが、この町役場と訪問看護ステーションでした。伊根町の玄関口にある役場場は舟屋をモチーフとした建物で温かみがあり、緊張して到着した私たちを和ましてくれました。

今回注目する伊根町訪問看護ステーションは、モデル事業を経て、1995年に京都府で2番目に設立されました。設立の背景には、約40年前から保健師として活躍されている梅崎さんの存在が大きいようです。

伊根町を知るにはまずは梅崎さんということで、お話を伺ってきました。梅崎さんは「伊根町は私が守る!」と、保健師1年目から多くの家庭を訪問し、健診や相談事業で多くの町民と接した、熱い思いと行動力のある保健師さん。この熱意はいったいどこから来たのでしょうか。

梅崎さん「私は血を見るのも嫌なので看護は嫌でしたが、親の勧めで看護学校に進学しました。ある時、保健師長が公衆衛生の講義にいらした時に「ぜひ私こそ伊根町の保健師になって、伊根町の健康を守りたいと思う人がいたら声をかけてください」とおっしゃったんです。その時ピピっときて保健師になることに決めました(笑)」

そして、当時の副町長が直々に梅崎さんのお家にご挨拶にいらして、「奨学金を出すのでぜひ伊根町の保健師になってください」と熱望されたそうです。毎月送られてくる奨学金には応援の言葉がいつも添えられており、それが涙が出るほど嬉しく、梅崎さんは学生時代から『自分は伊根町の保健師なんだ』と思って勉学に励んだそうです。

晴れて伊根町の保健師になった梅崎さん。とはいえ、実践の現場は大変だったのではないでしょうか。

梅崎さん「その当時、出向してこられた京都府の保健師さんが素晴らしい人で、新人保健師が来るからと、ずっと準備をしてくださったんです。周りの方も手厚くサポートしてくださったので自然と頑張れました。町民の皆さんも大事にしてくださって、毎日が楽しくて仕方がないという感じで働いていました。」

この時の経験から、「町民が健康で安心して暮らせる生活に一歩でも近づけるように、私ができることで恩返ししなくちゃ!」と思うようになったようです。この『恩返し』という気持ちが梅崎さんの原動力になっていたんですね。

そんな梅崎さんは、訪問看護のモデル事業も後押ししてくださったようです。

梅崎さん「困ったことがあったら声をかけてくれて一緒に考えて欲しいと言ってくれたことは、ものすごく大きな力だと思っています。同じ看護職の目で伊根町を支えていこうと理解してくれたことは本当に有難かったです」

こんな梅崎さんの思いは多職種にも波及し、みんな一丸となって伊根町の健康を守ろう!という思いの中、訪問看護ステーションは開設されました。

開設後、特に宣伝はしなかったもののモデル事業で「訪問看護は良かったで」「亡くなる前とか助かったで」と町民の口コミで評判が広がっていったそうです。きっと当時の梅崎さんと藤原所長さんの土台があったからこそ、「訪問看護は頼れる存在」として町民の皆さんに根付いたのでしょう。

現在、伊根町訪問看護ステーションは看護師3人のほか理学療法士や事務さんで運営しています。(2023年7月現在)

24時間連絡や相談ができ、また緊急訪問も可能な体制になっていることから、時々、夜間の緊急訪問護も行っている様子。自然豊かな伊根町ではイノシシや鹿が出没するので夜間の運転には特に神経を使うそうです!

伊根町訪問看護ステーションを利用されているご利用者様(介護保険)のうち、要支援から要介護2までが約7割近いため、訪問看護では予防的な取り組みも行っています。

「以前は理学療法士がいなかったので他の事業所から来てもらってリハビリメニューを作ってもらいました。

そして、目標に合わせて『訪問看護の卒業』を設定しています。良くなったらやっぱり私も嬉しいですね」と藤原所長さん。卒業を設けてしっかりと看護の評価を行っているのは素晴らしいと思いました。

ルポ中に同行訪問をさせていただいた看護師の上野さんは、もともと診療所の看護師をされていたそうです。

上野さん 「診療所に通っていた人を今は在宅で看ている感じです。訪問している間はずっとご利用者様と一緒に居られるので変化もわかりやすいし、来てくれると安心だし嬉しいと言ってもらえるとやりがいを感じます。」

『訪問看護は生きがいです』と語る上野さんの表情はとても生き生きされていました。

藤原所長には、訪問看護のプロとして大事にしていることを伺いました。

藤原所長「『あなたのことを知りたい』ということですね。病人対看護師ではなく、人として知りたい。受け入れてもらいたい。病院だったら病院のルールで動くけれど、在宅看護はその方が住むお家に『お邪魔している』という気持ちで訪問しているので、偉そうに指導はしないし、いい関係を作ろうとする努力をしています。」

藤原所長さんが大事にしている人との関係作りは、伊根町の在宅看取り率にも影響しているのではないかと思いました。

在宅看取り率が高い理由とは

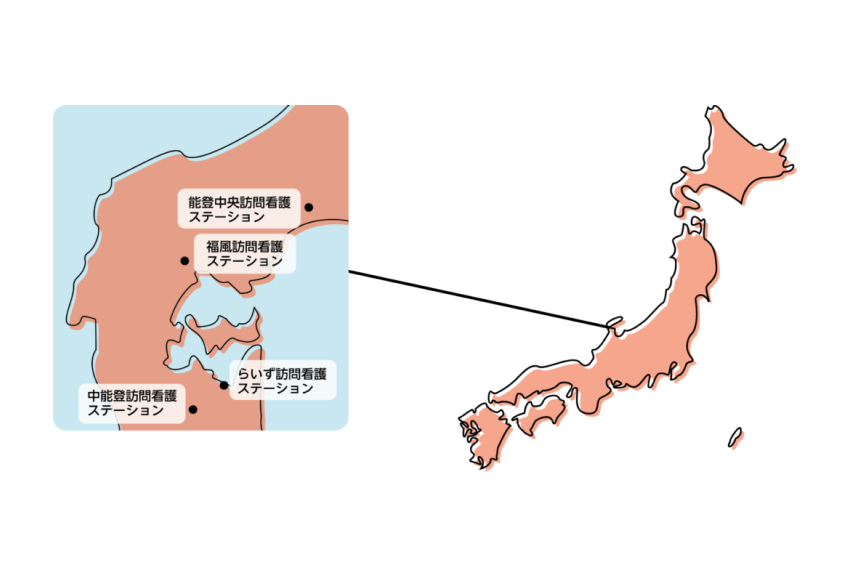

伊根町の人口は約2,000人、世帯数898世帯、高齢化率は約48%1)であり、全国の高齢化率28.9%と比べるととても高いです。伊根町には診療所が2か所、訪問看護ステーションは1か所しかなく、医療の確保が難しいことからへき地とも言われる地域です。

このように医療機関が少ない伊根町ですが、在宅死は22.2%!全国平均が17.2%2)なのでこの数値はとても興味深いです。

伊根町の多職種連携は最強!

伊根町の医療を支えているのは、2つの診療所と1つの訪問看護ステーション、1つの地域包括支援センター、そして1つの在宅看護支援センター。医師は常駐ではなく京都府立医科大学付属北部医療センターの⽯野先⽣が診療所で診ているという、いわゆる医療過疎地域です。

両方の診療所に医師がいることはほとんどない中で、利用者さんやその家族が安心して在宅療養するには、訪問看護師の力が重要なのは言うまでもありませんが、医療過疎地域でここまで高い在宅看取り率を実現するには、1つの力だけではなかなか難しいのではないでしょうか?

伊根町には『石野ルール』という約束事があるようです。

藤原所長「夜0時から朝5時までは先生と連絡がとれないんです。でもご利用者さんには「先生には深夜はかけられないけど、看護師にはいつでも電話して大丈夫ですよ」と伝えているので、『看護師にはいつでも相談できる』と印象付けることができたと思います。」

訪問して判断に困った時はどうされているのか気になりますが、それは心配無用でした。石野先生が就任されてから訪問看護師はICTを活用するようになったと!呼吸状態を動画で送り先生に診てもらったり、石野先生のお顔を見せながら話もできるので、ご利用者さんも不安なく過ごせるそうです。

「石野ルール」について当事者の石野先生にお伺いしました。

石野先生「突然来た医師が夜間は連絡が取れないと言うと、反感をかうのは当然だと思っていました。でも、石野先生と頑張ろうと言ってもらえたことは本当にありがたく思っていますし、訪問看護師さんの存在は本当に頼もしいです。」

また、訪問看護師の上野さんにも石野ルールについてお伺いしました。

上野さん「ICTを使って先生もすぐに指示を出してくださるので、こちらも不安なく対応ができます。在宅の看取りができているのは石野先生の存在が大きいと思いますよ。」

連絡が取れない時間があっても、医師と訪問看護師の相互の信頼関係が伝わってきました。

今春、伊根町訪問看護ステーションに入職した石井さんは、3か月間でなんと3人のお看取りをされたそうです。病院で6年間勤務した経験があるとはいえ、在宅での看取りには不安があったはずです。頻繁にカンファレンスなどして情報交換をする体制なのでしょうか。藤原所長さんに伺ってみました。

藤原所長「訪問に行ってわざわざカンファレンスの時間を取らなくても、いつもみんなで報告しあうので、常々カンファレンスをしている感じです(笑)。新人もベテランも関係なく、訪問の様子や困りごとなど気兼ねなくいつも話しているような雰囲気なんです。それに、物理的に距離が近いこともあって多職種との情報共有はしやすいです。伊根町には地域包括支援センターも在宅介護支援センターも一つずつしかないので、「集合~!」と言ったらすぐに集まれる。このコンパクトさも伊根町の良いところですね。」

なるほど。日頃の疑問や不安をすぐ解決できるのは、訪問看護にとって重要ですね。

石井さんと同行訪問をさせていただいた時に、経験が浅いのにも関わらず、相手に寄り添って丁寧に対応されて素晴らしいと思いましたが、その背景には何でも話し合える環境があったようです。

石井さんは病棟での看取りとの違いについて、

石井さん「病院だと決まった時間に点滴して、検温してという感じで、看護というより業務のようでした。それに病院での看取りは、家族にも会えなかったり、清拭や爪切りをしたくても時間のせいにしてできなかったんです。でも、在宅では最期までずっと手を握ったり、お孫さんが寄り添っている姿を見ると、自宅で亡くなるのってあたたかいなって思いますね。介護者は大変だけど、家で頑張ってよかったと言われることが多いので、在宅死って大きいことだと思います。」

石井さんの気持ちの変化については、

石井さん「私自身も、しっかりとその方と向き合えるし、手浴をしてちょっとでもお風呂に入っている気持ちよさを味わってもらえたらなと、自分がやりたいと思っていた看護ができているのでやりがいを感じています。」

在宅看取りは、多職種連携が重要となります。入職して日が浅いとさすがに関係性を作るのが大変だと思い、伺ってみました。

石井さん「ここは、他の職種の方と関係性がとても近いです。近くのケアハウスに行けばケアマネジャーさんがいらっしゃるし、ステーションの1階には地域包括支援センターがあるので相談しやすい。

さらに診療所もすぐ隣なので薬のことで相談できたり、私が受け持つ前に診療所の看護師が訪問看護師として訪問されていたので、疑問があったらすぐに診療所に行って相談して一緒に解決策を考えてもらっているんです」

皆さんのお話から伊根町の多職種連携は最強!であることが分かりました。

こうやってICTの活用や多職種連携という土台は、伊根町の在宅看取り率に関連していることは明らかだと思いました。

・・・でも、そもそも伊根町は終の棲家として、「自宅」が選択肢の中にある地域性があったのでしょうか。

次回は、町民の意識を変えた取り組みについてご紹介します。

出典:1)伊根町第9次伊根町高齢者健康福祉計画、2)厚生労働省:「在宅医療にかかる地域別データ集」令和3年度データ

町民の意識を変えた取り組み

伊根町の在宅看取り率は全国より高い割合ですが、以前は病院や特別養護老人ホームで亡くなる方がほとんどだったそうです。

ではなぜ増えたのか?

2015年頃から地域包括支援センターを中心として、在宅看取りに取り組もうと研修会を始めたそうです。研修会というと講義等が思い浮かびますが、ここ伊根町の研修会は一味違います。なんと、伊根町役場の職員や石野先生、訪問看護師が役者に扮して「劇団伊根」の一員となり寸劇をされるそうです。日常生活の中で死に直面する場面等を熱演し、その劇を観た後に「寝たきりになったらどこで過ごしたい?」というようなテーマを町民の皆さんと話し合い、「わたしの綴り帖(エンディングノート)」を書いていくとのこと。「死」がテーマだと暗くなりそうですが、皆さん和やかに語りながら記入しているそうです。元気なうちに自分の最期をどうするかを皆で考える。その背景にも、さまざまな専門職による連携がされていました。

町民の気持ちに寄り添いながら説いてくださりました

石野先生「人は生きてるからいつかは死ぬものです。と、死ぬ話ばかりをしていたら、まあ評判が悪かったと(笑)。今は、どこで暮らしていたいか、どうやって暮らしていきたいか、その延長で死がある、というように話に変えたそうです。『死にざまは生き様』と思っているので、本人の意思とその周りの人が見守っていける雰囲気を作りたいと思っています」とのことでした。

熱い思いはしっかりと引き継がれています

地域包括支援センター社会福祉士の坂井さんは

坂井さん「私は台本作りを頑張りました!伊根町あるある事例を劇に盛り込んだり、『訪問看護を利用していたら救急車を呼んだらダメやで!』とかを、石野先生のセリフにつけたりして最高でした。訪問看護師の方とは『在宅でこんな亡くなり方ってありますか?』と相談しながら台本を考えて、皆で作り上げるところがいいんですよね。それに、この研修にはたくさんの住民が参加できるように、送迎バスが出て人を集めたんですよ。」

なんと!町民の皆さんに参加してほしい時はバスが出るとはすごいです。

このほか、在宅看取り交流会を企画して、看取りをしたご家族と、現在、看病をしている方が交流したのも好評だったそうで、いろいろな企画を皆さんで取り組んでいるのは素晴らしいですね。

このような研修会の効果はどう感じているのでしょうか。

藤原所長「先生や地域包括の方が研修会をやったことで、町民の皆さんの意識の変化があったと思いますよ。在宅で最期までいられるんだと知って、件数も増えたのは研修のお陰だと思います。」

石野先生「診察のときに在宅看取りについて話題が出て、受け入れが良くなった印象があります。伊根町では以前、自宅死が5%位だったんですけど、3年間で30%になりました。以前アンケートをとったら60%が自宅で死にたいという結果だったので、これからも60%を目指していいと思いました。でも、これが90%となると在宅の押し付けになるから、今の30%位がちょうどいい塩梅かと思っています。」

伊根町出身の石野先生は、海と山の見慣れた景色があり、近所の人が遊びに来て、舟屋の2階から波の音を聞きながら亡くなる人を見ると『ここは町全体がホスピス』と感じるそうです。

ACP(アドバンス・ケア・プランニング、人生会議)とは、人生の最終段階で受ける医療やケアなどについて、患者本人と家族などの身近な人、医療従事者などが事前に繰り返し話し合う取り組みのことであり、さまざまな箇所で取り組まれています。ここ伊根町では、「一番根本にあるのは本人の意思。それを受け入れられる家族、地域の皆さんが『家で死んだってええじゃないか』」と、地域を醸成させている取り組みであり、それが町民の意識を変えたのだと感じました。

医療機関が少なくても在宅看取り率が高い町、伊根町

伊根町の皆様を取材して見えてきたのは「コンパクトな町ゆえの多職種連携の強さ」と「地域に根付く共助の精神」この2つ。これがやがて町民の意識改革につながり、在宅看取りの高い地域となったと思います。

一人も取りこぼさずに町民を見守る仕組み

約2000人の町民をほぼ全員を把握されているという訪問看護師の皆さん!実は町民の皆さんも「この人は看護師さん」と認識されているとのことで驚きです。

伊根町は、舟屋が連なる海側は人も多く人の目も行き届きそうですが、山側は細い山道を車で数分上ってようやく民家がポツリとある程度。すれ違う車もなければ、こんな山奥に本当に生活しているのかと思うほど。それでもここに住む人の情報をくまなくキャッチできるのは何故でしょう。

そこには伊根町の文化が強く関わっているようでした。

昔から「親方子方」という繋がりがあり、子方は何かあれば応援しに出向くという関係性が築かれているようです。それに自治会ごとの結束も強く、自治会ごとのお祭りや運動会も盛り上がる。加えて民生委員は自分の担当エリアをしっかりと見守るという意識が強かったり、親戚も友達も近くにいるので、日常的に気にかけてくれる人が近くにいるのですね。

藤原所長「ご近所付き合いは今もあるし、身体についての困りごとは地域包括や看護師へ、日常的なことなら民生委員に相談するというのは皆さんに根付いていますね」

「最近姿を見ないから心配なんだで」「なんとかしてほしいであんた相談にのってな」と周りの人から地域包括支援センターに声をかけてくるそうです。それに、伊根町では「共助」の文化も根付いているようです。何とか頑張って最後までここで生活しようという連帯感があって、食事の準備やゴミ出しをそれぞれ助け合って生活しているそうです。

共助の文化と近所の目が行き届いているからこそ、山奥でも独居でも安心して過ごせるのですね。

きっと梅崎保健師の全戸訪問や、町で声をかけられたときの看護師の言葉、老人クラブやサロン等によく顔を出している地域包括支援センター職員の日頃の行いから浸透したのだと思います。

坂井さん「地域ケア個別会議は、事業所だけでなく、地域の人や民生委員、ケースによっては消防署の方や町に4つある駐在所のお巡りさんが入りますが活発な意見交換ができていつも盛り上がるんです。」

そこで出た課題について、企画案を考えるとのこと。ダイレクトに町民の声が活かされているから、町民のニーズにあった企画ができていることは納得です。

伊根町にはコンビニもスーパーもないことから、日々の食材調達には移動販売車の「とくし丸」や生協を利用している町民が多い様子。なんとこのとくし丸と生協は伊根町と「見守り協定」を結んでいるそうです。買い物で物を買いすぎているとか、同じものをしょっちゅう買うとか、毎回来るのに最近来ないのはどうしているのだろうと、気付いた時に地域包括支援センターに「この人が気になります」と連絡してもらうという協定があるそうです。なんと素晴らしいシステムでしょう!

一人も取りこぼさない取り組みとして、「災害時支援名簿」の作成にも表れています。基本的にケアマネジャーが名簿を作成していますが、訪問看護師がリストに上がっていない人について情報提供したり、訪問看護のご利用者で人工呼吸器や在宅酸素のリストも挙げて整理されているのは、町民の皆さんも安心されるでしょうね。

伊根町の文化に加えて専門職だけでなく、町の駐在所の警官、移動販売など、それぞれの役割を持つ人が誠実に役割を果たすことで、町民の皆さんを見守る網の目が細かくなっている。それが一人も取りこぼさず町民を守る仕組みになっていました。

未来に向かって種まき活動

石野先生の夢は、伊根町の皆さん全員が「これで良かった」と思える最期を迎えること、そして今の地域医療を継続させたいこと。後継者を育てるために2013年頃から高校に講演に行き、「地域医療はええよ。都会に出てもぜひ伊根町に帰ってきてね」と種まき活動をしているそうです。

新人訪問看護師の石井さんは、病棟看護師から伊根町に戻って来ました。訪問看護は一人で訪問するので不安を抱く人が多いですがその辺はどうだったのでしょう。

笑顔がキラキラ輝いています

石井さん「患者さんを目の前にして、いつもと違うなとか、ちょっと変かなと思うのは病棟も在宅でも同じで、病棟ではすぐに医師や先輩に相談をしますが、それが診療所の先生やステーションの先輩に代わるだけなので、気負わなくても大丈夫だと思います。

大事なのは、わからないことは「これはどうなんですか」と聞くこと。観察するポイントもこれまでの経験が活かされるので、一人で訪問に行くからと気負う必要はないと思います」

そして、

石井さん「『看護って何だろう』と思う人こそ、訪問看護を経験してもらえると、私のように看護のやりがいを実感できると思います」

心強い言葉を頂きました。看護の本質は訪問看護にあると言っても過言ではないことが伝わりました。

そんな石井さんの夢は、

石井さん「味方だと思ってもらえるような訪問看護です。心を開いてもらえなければ本当の気持ちがわからないので、もう一人の母さんのように何でも頼ってもらえるような、先輩方のような看護師を目指したいです」

伊根町の根底にあるのは、伊根町の文化である「共助」であり「地域への愛情」であったことが今回のルポで伝わりました。

サービスが少ない中での地域医療の取り組みは、地域包括ケアシステムのあるべき姿が見えた気がします。

素敵な地域医療がこのままずっと継続してほしいと心から思いました。

⭐︎ スペシャルサンクス

森田課長

伊根町で生まれ育った森田課長は、人柄の良さがにじみ出るような表情の課長さん。初めてのルポで緊張している私たちでしたが、森田課長の笑顔で一気に心が和みました。「町民皆さんの幸せを心から願っているのはみんな一緒なので、良いと思った企画は柔軟に対応するように心がけています」この柔軟性が、他の地域にはない、伊根町独自の取り組みが進んでいるのだと思いました。今回、訪問看護ステーションの藤原所長さんだけではなく、たくさんの方に取材させていただけたのは森田課長さんのお陰ですので、感謝の気持ちでいっぱいです。

とくし丸(水口ご夫妻)

「とく とく とーく とくし丸 野菜にお肉お味噌に雑貨 笑顔もいかが~ 移動スーパーとくし丸♬」軽快な音楽が聞こえたら、みんな集まれ!スーパーもコンビニもない伊根町には欠かせない移動販売。お買い物する中で「今日は誰々が来てないから、ちょっと声かけに行ってみるわ」とお客さん同士で見守り機能もある様子。水口さんは、地域の皆さんにどう貢献できるか、どうやったら喜んでもらえるかといつも考えているとのことです。伊根町に幸せと笑顔と安心を運んでくれるとくし丸、大活躍です!

伊根タクシー(上野さん、濱中さん)

鉄道は通っておらず、路線バスの運行は1時間に1本の伊根町では、町民の足となっているのが「いねタク」(伊根町予約型乗合交通)。

私たちの滞在中も、大変お世話になりました。ドライバーの濱中さんも上野さんも、生まれ育ったこの町に貢献したいという共助の思いにあふれていらっしゃいます。上野さんとお父様は、伊根町訪問看護ステーションのご利用者さん。

「看護師さんは先を予測してアドバイスしてくれるので、ホンマ、むちゃくちゃ助かってます。」

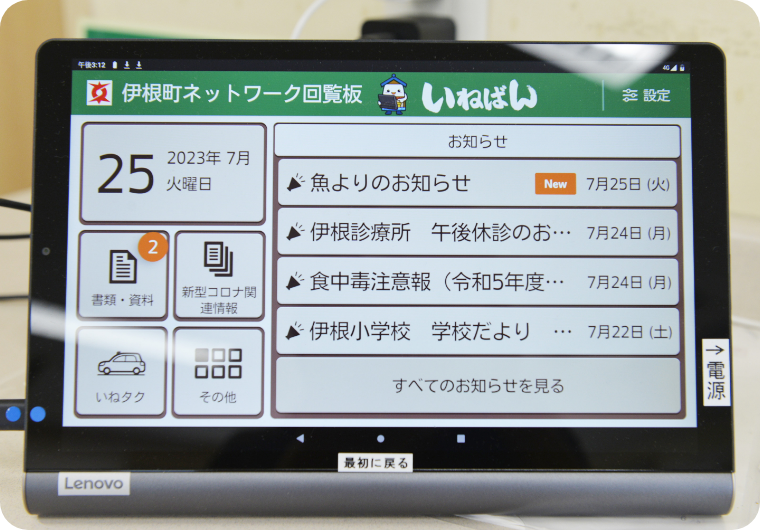

伊根町ネットワーク回覧板「いねばん」

ネットワークタブレット回覧板、通称「いねばん」は伊根町内の全ての世帯にタブレット端末を無償貸与!ワクチン情報や防災情報、いねタクの予約など、伊根町の日々の暮らし情報を配信しています。音声でも確認できることから高齢者は音を流しっぱなしで情報をキャッチ。伊根漁港からの連絡も連日入るので、アナウンスを聞いてから漁港に魚を買いに行く様子は漁業の町ならではですね。

いねばんには、脳トレや体操も流してくれるので活用している高齢者もたくさんいる様子。へき地とは言え、タブレットを全戸に配り、情報を配信するとは、最先端の取り組みだと感動しました。

裳香庵(今井さん)

今回のルポでお世話になった宿の「裳香庵」さん。伊根町には食事つきの宿がなかなかなく、困り果てている時に観光協会の方からご紹介いただきました。予約の段階から「いい取材ができるようにサポートさせてもらいます」と温かい言葉をかけてくださった女将の今井さん。伊根町役場から宿までの交通機関がないことから、毎日送迎をしてくださいました。伊根町は日本三大鰤漁場の一つということで、一緒に伊根漁港に連れて行ってくださったり、そこで買った新鮮なお魚を毎食いただきました。女将さんの愛情たっぷりの手作り料理はどれも美味で、連日、最高のおもてなしを頂戴しました。今回のルポが成功したのも女将さんのお陰と言っても過言ではありません。伊根町にお出かけの際はお勧めの宿です。